10分で作れる手順書 ― キャプチャ+吹き出しで現場は回る

インフラ系の現場で欠かせないのが「手順書」。

しかし、10数年前と今とでは、作り方も大きく変わってきました。

① Word形式(10数年前の主流)

かつては Word一択でした。

- レイアウトを参考書並みに最初に作り込む

- 罫線がずれる、ヘッダーやフッターが崩れる → 修正に時間を取られる

- バージョン管理もしっかりしないと崩壊

- 結果、1時間以上かけて1本の手順書を整えるのが当たり前

② Excel形式(チェックシート化で効率UP)

やがて Excel手順書が主流に。

- パラメータシートがExcelだった流れで、手順書もExcelに

- キャプチャ画像を貼り付け、赤丸でマーク

- 必要なら吹き出しコメント

- これで10分レベルで作成可能に

- 現場では「証跡にもなる」「レビューも通しやすい」万能スタイル

③ Web形式(Confluence・OneNoteなど)

最近は Webツール上での手順管理が増加。

- Confluence、OneNote、Notion など

- やはり画像+赤丸で十分伝わる

- 5分レベルで作れる

- 共有・修正も簡単で、最新版をチームで使えるのが最大のメリット

まとめ ― 手順書は“完璧”より“速さ”

| 時代 | 重視されていたこと |

|---|---|

| Word時代 | 綺麗さ・体裁 |

| Excel時代 | 効率・証跡 |

| Web時代 | 共有・スピード |

現場で一番大事なのは「すぐに使えて回ること」。

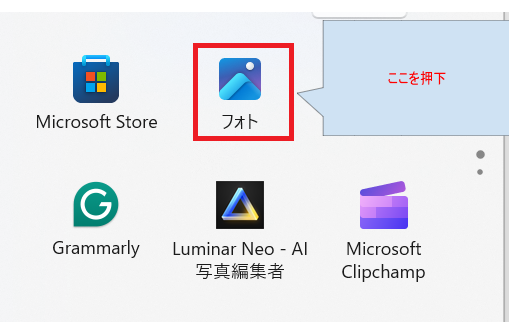

キャプチャ+赤丸+吹き出しがあれば、10分で作っても現場は十分回ります。

↑参考例

手順書を残す理由

- 体系的な理解につながる

書くことで、頭の中の手順が整理される

→「なぜこの順序なのか」を自分で説明できるようになる - 標準化できる

個人作業じゃなくチーム作業に落とし込める

→「誰がやっても同じ結果になる」ことが大事 - レビューに使える

他人に確認してもらえる「物差し」になる

→文章にすることで抜け漏れやリスクが見える - 顧客提出できる

エビデンスとして残せる

→「言った言わない」を防ぐ、納品物にもなる

手順書は“現場を回す最小のドキュメント”

自分は必ず手順書を残すようにしている。

書くこと自体が理解につながり、標準化のベースとなり、レビューにも顧客提出にも使える。

つまり手順書は「現場を回すための最小のドキュメント」であり、10分で作れるレベルでも十分価値がある。

面倒ならテキストレベルやスクショでも構わない。まずは残すことが大事。

コメント